「カラオケで歌った自分の声を録音してみたら、あまりの下手さにショックを受けた」「周りからは上手いと言われるのに、録音を聞くとがっかりする」そう感じた経験はありませんか?実は、これは多くの人が抱える悩みです。しかし、録音して自分の歌声を下手に感じることこそが、歌唱力向上への第一歩です。なぜなら、下手だと認識することで、改善点を見出し、歌が上手くなるための方法や技術を学ぶきっかけになるからです。本記事では、なぜ録音した自分の声が「下手」に聞こえるのか、その科学的・心理学的理由から、歌唱力アップのための具体的な練習法、さらに録音でも「上手い」と評価されるための対策まで、カラオケと録音に関するあらゆる疑問を解決します。苦手だからこそ自分の声の癖を研究し、良い歌い方を見つけることが大切です。

目次

録音した自分の歌が「下手」に聞こえるのはなぜ?その科学的・心理学的理由

録音で「声が違う」「下手」と感じる音響心理のメカニズムとは?

自分の歌声を録音して聞いてみると、想像と違う声に聞こえ、「下手だ」と感じてしまうことがあります。この現象の主な原因は、「ギャップ」にあるとされています。具体的には、「プロと比較してしまうギャップ」と「自分の声を聞き慣れていないギャップ」の2つです。人は原曲や歌い手の歌い方を意識して歌うため、自分の声とプロの声のギャップを「下手」と感じてしまうことがあります。また、普段自分の声を録音して聞く機会はほとんどないため、録音された声が自分の認識している声と異なり、そこにギャップを感じてしまうのです。このギャップに直面することで、自分の歌唱における課題が明確になり、それが歌唱力改善のきっかけとなります。

自分の声が骨伝導で聞こえる状態と、録音された音の違い

なぜ、普段聞いている自分の声と録音された声が違うのでしょうか。その答えは、「気導音」と「骨導音」にあります。他者が聞いている声や録音で聞こえる声は「気導音」と呼ばれ、体内で響いている声は「骨導音」と呼ばれます。私たちが普段自分の声として認識しているのは、この気導音と骨導音の両方が合わさった声です。そのため、骨導音を含まない録音された自分の声を聞くと、聞き慣れない声だと感じ、それが「下手だ」という印象につながることがあります。この違いを理解することで、録音された声が「下手」だと感じても、それが必ずしも客観的な歌唱力の評価ではないと認識できます。

なぜプロの歌手でも自分の歌を「下手」と感じることがあるのか?

歌が上手い人ほど、録音した自分の歌に「下手だ」と感じてしまう傾向があると言われています。これは、歌が上手い人ほど原曲を正確に再現しようとするため、自分の声と原曲のプロの歌声とのギャップを強く感じやすいからです。このギャップが、「下手だ」という感情を引き起こすことがあります。プロの歌手でさえ自分の歌に課題を感じるように、録音は自身の歌唱を客観的に評価し、さらなる高みを目指すための重要なツールなのです。

あなたの歌唱力は本当に「下手」?音痴の基準と自己評価のズレ

カラオケで「音痴」と判断される明確な基準とは?

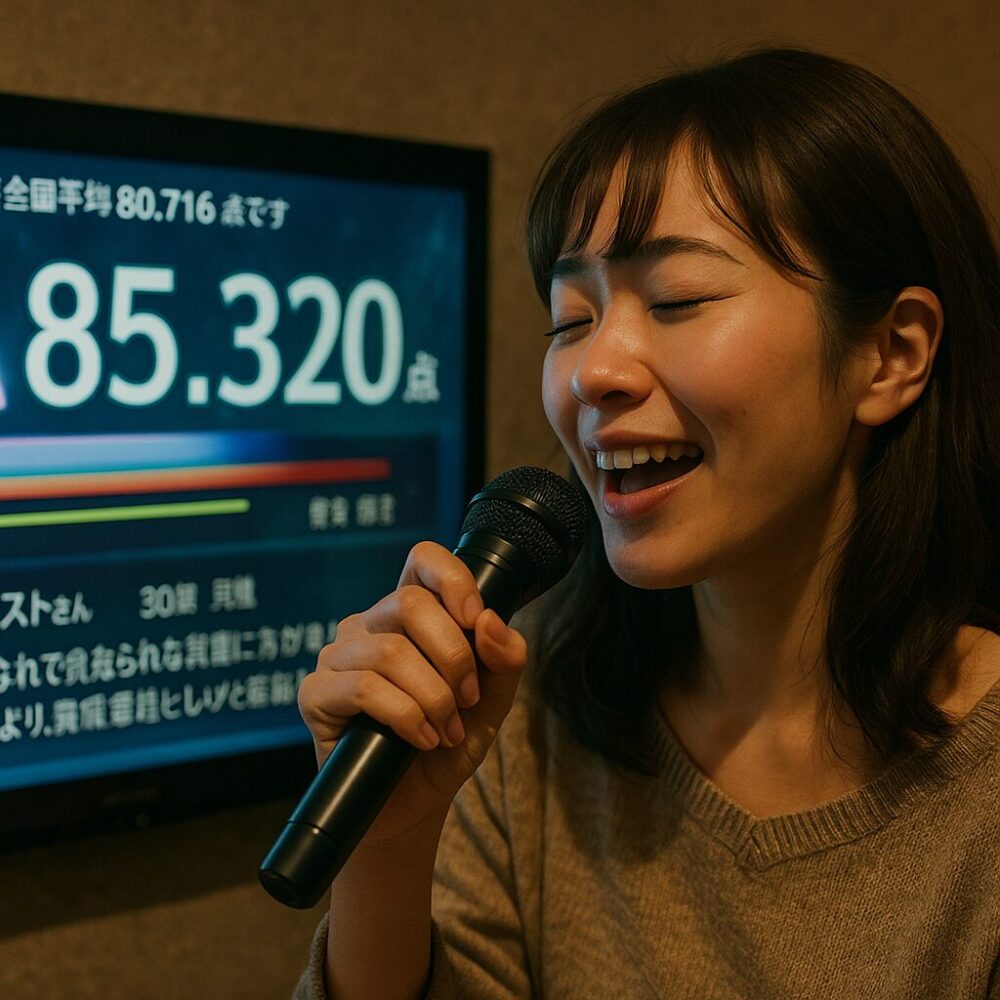

カラオケで「音痴」だと判断される基準として、一般的にはカラオケの採点機能で70点以下が挙げられます。これは精密採点Aiの平均点をおよそ10点下回る点数であり、「何点からが音痴?」と心配する際の目安となります。音痴とは単に歌の才能がないのではなく、音感が十分に養われていない状態を指します。この基準を参考にしつつも、大切なのは点数だけでなく、自身の歌い方や表現を改善しようとする姿勢です。

客観的に見て「歌が下手な人」に共通する特徴とチェックリスト

カラオケが下手な人にはいくつかの共通した特徴があります。まず、音程がつかめていないこと。歌うときに音の高低を正確に合わせられないと、音程がずれてしまいます。次に、リズム感がないことです。テンポに合わず、突っ走ったり遅れたりして歌ってしまうと、曲のノリが伝わりにくくなります。さらに、抑揚の表現ができていないことも挙げられます。まるで機械のように一本調子で歌ってしまうと、いくら音程やリズムが合っていても曲が台無しになることがあります。また、滑舌が悪いと歌詞が不明瞭になり、聞き取りにくくなることも特徴です。最後に、緊張しすぎて下手に聞こえてしまうこともあります。緊張すると表情筋や声帯、腹筋がこわばり、声が震えたり裏返ったりすることがあります。これらの特徴を認識することで、自身の歌唱における具体的な改善点を見つけ出すことができます。

採点機能で〇点以下だと「下手」と言える?点数と歌唱力の関係性

カラオケの採点システムにおいて、「音痴」と判断される可能性が高いのは70点以下です。しかし、採点が高いからといって必ずしも歌が上手いとは限りません。例えば、100点でも「下手」だと感じる人もいれば、70点でも「上手い」と感じる人もいます。機械の採点はまだ人間の感覚に追いついていないため、点数だけで一概に歌唱力を判断することはできません。重要なのは、音程やリズム感、抑揚といった歌唱の基本を習得し、総合的な表現力を高めることです。自身の歌唱において、なりたいプロの歌い方を完璧にコピーするのではなく、自分の声の癖を研究し、オリジナリティのある歌い方を見つけることが、真の上達へと繋がります。

歌は下手じゃないのに録音だと下手に聞こえる?声質と録音環境の落とし穴

「音程は合っているのに下手」と感じる原因は声質にある?

「音程は合っているのに、録音を聞くと下手に聞こえる」と感じることがあります。これは、録音環境や声質が関係している可能性があります。声の調子が一本調子に聞こえたり、声が響きわたっている感じがしなかったり、ただ声を出しているだけで機械的に聞こえるといった感覚は、録音によって引き起こされることがあります。これは、普段私たちが聞いている自分の声と、録音された声の聞こえ方の違いによるギャップが原因です。このギャップを受け入れ、自身の声質に合わせた歌い方を模索することが、録音での評価向上に繋がります。

録音環境が歌声に与える悪影響とは?(iPhone録音、アカペラ録音など)

録音する機器や環境も、歌声の聞こえ方に大きく影響します。特にスマートフォンの録音機能は、機種によって録音の質が異なります。例えば、スマートフォンによっては、自分でどれだけ抑揚をつけても、機器側で勝手に調整してしまうことがあります。また、アカペラ録音の場合、伴奏がない分、歌声の細かな部分がより際立って聞こえるため、普段意識しないような音程のずれやリズムの揺れが目立ちやすくなることがあります。これらの録音環境の特性が、歌声が下手に聞こえる原因となることがあります。録音する際は、これらの環境要因も考慮し、できる限りクリアな音質で録音できるよう工夫しましょう。

録音すると歌が下手になる「録音下手の法則」とは?

録音すると歌が下手に聞こえる現象は、「録音下手の法則」とも言えるでしょう。これは、録音された声が、私たちが普段聞いている自分の声(骨伝導を含む)と異なるため、違和感を感じ、それが「下手」という評価につながるというものです。また、プロの歌と比較してしまったり、自分の声を聞き慣れていないために感じるギャップも、この「録音下手」という感覚を引き起こします。録音された声は、私たちが普段意識していない発声の癖や、音程・リズムの微妙なずれを鮮明に映し出すため、それが「絶望」的な気持ちにつながることもあります。しかし、この「絶望」こそが、自身の歌唱における改善点を知る貴重な機会です。録音を通じて自身の歌の癖を研究し、それを改善のヒントと捉えることで、歌唱力の向上に繋がります。

録音で「絶望」しない!歌唱力アップのための具体的な練習法

音程を正確にするための基礎練習と効果的なトレーニング

音程を正確にするためには、まず曲の特徴を確実に把握することが重要です。何度も曲を聞き、一緒に歌いながら音程を覚えていきましょう。この時、自分が発声している音の高さが正確かをこまめに確認することが大切です。また、「お腹に力入れてお腹から声を出す」ことを意識することも、音程を安定させる上で役立ちます。自身の歌声を録音し、正確な音程からズレている箇所を特定して繰り返し練習することで、より効果的に音程を改善できます。

リズム感を鍛えて歌に安定感をもたらす方法

リズム感を鍛えるには、体を動かしながら歌うことが効果的です。リズムに合わせて縦揺れや横揺れしながら歌うことで、テンポが大きくずれるのを防ぐことができます。少し大げさに踊りながら歌うくらいの気持ちで練習すると良いでしょう。また、最新の曲は複雑な展開が多いので、最初から最後まで聴き込んで、空で歌えるくらいに覚えることもリズム感の向上につながります。特に英語歌詞やラップは、完璧に歌えるくらいでないと聞き苦しくなる傾向があります。

表現力を高めて「味のある歌」にするテクニック

表現力を高めるためには、強弱の付け方を体に覚えさせる練習が有効です。まず、自分の限界の声量と一番抑えた声量を把握します。次に、課題曲を決めて、Aメロは一番抑えた声、Bメロは中間、サビは最大の声量で歌う練習を繰り返します。慣れてきたら、切り替えのタイミングを短くしたり、声量を少しずつ変えてみたりすることで、自分の好きなタイミングで強弱を付けられるようになります。また、ビブラートやしゃくり、こぶしといったカラオケの技法をマスターすることも表現力アップにつながります。モノマネのつもりで歌手の歌い方を大袈裟に演じると、実際にはちょうど良い抑揚となって聞こえることがあります。演歌など、感情を込めやすい曲を歌うことも、表現力を磨く上で役立つでしょう。

録音でも「上手い」と評価される!カラオケ録音対策と機材選び

カラオケでの録音で歌を上手く聞かせるための設定とコツ

カラオケでの録音で歌を上手く聞かせるためには、いくつかのコツがあります。まず、マイクの持ち方や、スマートフォンの置く位置、自分の立ち位置を変えてみることが有効です。これらの位置関係によって、録音される音質や声の響きが変わることがあります。また、もし誰かと一緒にカラオケに行けるのであれば、一度機械に頼らず相手に聞いてもらい、抑揚の有無を判断してもらうのも良いでしょう。演劇や音楽経験のある友人がいれば、より確実なフィードバックが得られます。

録音した歌をプロのように編集する簡単な方法

データベースには録音した歌をプロのように編集する方法についての具体的な記述はありませんでした。しかし、録音した歌を「上手い」と感じるようにするためには、まず自分の歌声を客観的に分析し、弱点を見つけ出して改善に繋げることが重要です。録音を通じて自分の歌声を繰り返し聞くことで、どこを改善すればより「上手い」と感じられるようになるかが見えてきます。

録音におすすめのマイクやアプリ、機材の選び方と活用法

録音におすすめの機材としては、スマートフォンのボイスメモ機能が手軽で十分高性能です。しかし、もしより本格的に録音したい場合や、音質の良い「歌ってみた」動画を投稿したい場合は、ボイスレコーダーや、さらに高い機材の購入を検討するのも良いでしょう。携帯電話の機種によっては録音機能の質が異なるため、より高品質な録音を求める場合は専用の機材が有効です。本格的な機材に頼る前に、まずは手持ちのスマートフォンで録音を試し、自身の歌の癖を把握することから始めるのがおすすめです。

録音した歌が「上手い」と感じるようになる!効果的な振り返り学習

自分の歌を客観的に分析するための聞き直し方

録音した自分の歌を客観的に分析するためには、何度も聞き返すことが重要です。録音機能は、何度も聞き返せたり、聞きたいところから聞けたりと、自分の歌声を分析するにはうってつけのツールです。自分の声に慣れてくると、「下手だ」と思っていたものが「案外そこそこ歌えている」という感覚に変わることがあります。これは、自分の声とのギャップが薄れるためです。カラオケ帰りなどに録音したものを聞き流しながら歩くのもおすすめです。動いていると歌だけ聞いて一喜一憂せずに済み、家に着く頃には「ここ下手だなぁ(笑)」と軽く笑い飛ばせるくらいになることがあります。

録音データから弱点を見つけ出し、改善に繋げるフィードバック方法

録音データから弱点を見つけ出し、改善に繋げるためには、自分が感じているギャップの正体を具体的に書き出すことが有効です。例えば、「自分で感じている以上に、音が響いていないのかもしれない(発声)」「一つ一つの音が曖昧で聞き取りづらい(発音)」「歌詞を追っていて、少し遅れて聞こえる(リズム)」「そもそも自分の声質に、この楽曲があっていない(選曲)」「座って歌ったときより、立って歌ったときの方が上手い(姿勢)」など、具体的な項目に分けて対処していくと良いでしょう。録音は、このような分析と修正作業に非常に適しています。

歌の成長を実感するための「録音記録」のつけ方

データベースに「録音記録」の具体的なつけ方についての記述はありませんでした。しかし、録音機能には、保存ができるという利点があります。これにより、過去の自分の歌と聞き比べることで、歌の成長を実感できます。自分の声と向き合い、分析・修正を繰り返すことで、より「上手く」なるための努力を続けることができます。

録音した自分の歌声が「下手」に聞こえるのは、決してあなただけではありません。多くの人が経験する自然な現象です。しかし、この「下手」だと感じる経験こそが、歌唱力向上のための大きなヒントになります。録音によって自分の歌の癖を知り、改善点を見つけることで、歌は必ず上手くなります。録音を恐れず、ぜひあなたの歌声を楽しみながら、さらなる上達を目指してみてください。

- カラオケで録音した自分の歌が「下手」に聞こえるのは、プロの歌とのギャップや、普段聞き慣れない骨伝導を含まない自分の声を聞くことによるギャップが主な原因です。

- 録音によって「下手」だと感じることは、自身の歌唱における具体的な改善点を知る貴重な機会であり、歌唱力向上への第一歩となります。

- カラオケで「音痴」と判断される目安は採点機能で70点以下とされていますが、点数だけでなく、音程、リズム感、抑揚、滑舌といった特徴を総合的に捉え、客観的に自身の歌声と向き合うことが重要です。

- 録音環境(スマートフォンの機種など)も歌声の聞こえ方に影響を与えますが、それ以上に自分の声の癖を研究し、オリジナリティのある歌い方を見つけることが大切です。

- 音程やリズム感、表現力を高めるための具体的な練習法を実践し、録音を自身の歌唱を分析するツールとして活用することで、歌の成長を実感し、より楽しく歌えるようになります。

コメント