卵かけごはんって美味しいよね。でも生卵を触ったら一応、手を洗うようにしているんだ。

いい心掛けですね。あと卵の保管や洗い方も大事なので、この記事を読んで学びましょう!

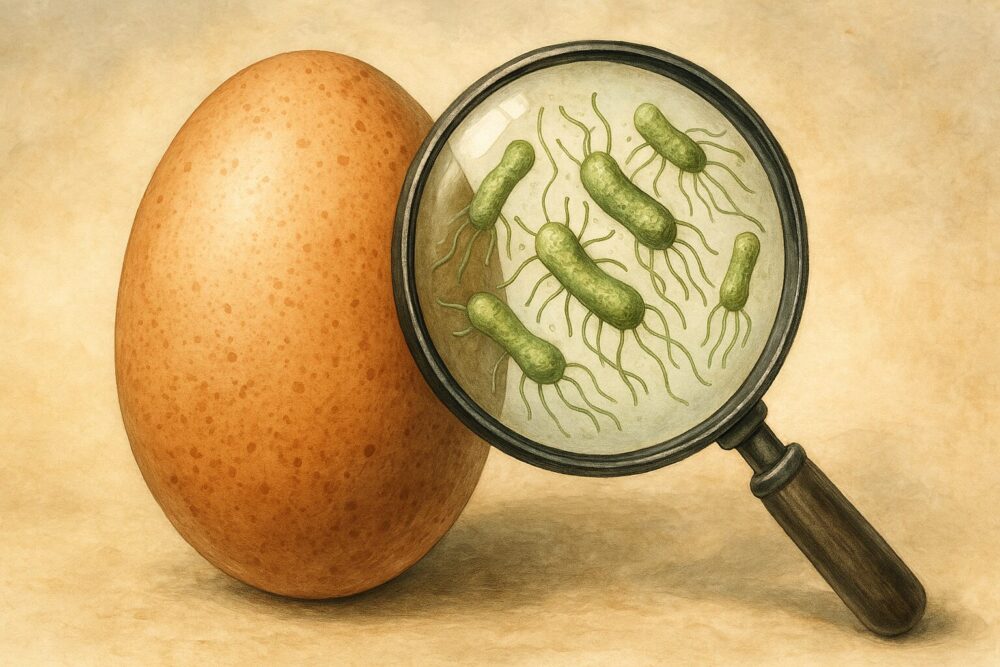

卵は毎日の食卓に欠かせない食材ですが、実はその殻に見えない菌が潜んでいることがあります。中でもよく知られているのがサルモネラ菌で、加熱が不十分だったり、殻に触れた手や調理器具から他の食材にうつったりすると、食中毒を引き起こすこともあります。特に小さなお子さんや高齢の方にとっては、ちょっとした油断が大きなリスクにつながることも。

この記事では、卵の殻に関する危険性やサルモネラ菌の確率、洗ってもいいのか、どんなふうに保存・調理すれば安心なのかなど、身近な疑問をわかりやすくまとめました。スーパーで卵を選ぶときのポイントや、ゆで卵を作るときの加熱のコツも紹介しています。卵を安全に、そしておいしく食べるための基本をここでしっかり確認しておきましょう。

- 卵の殻に付着する菌の種類とその危険性

- 食中毒を防ぐための正しい卵の取り扱い方法

- 卵の保存・加熱・洗浄に関する衛生管理のポイント

- 生卵を安全に食べるための条件と注意点

目次

- 1 卵の殻に付着した菌のリスクと安全性

- 2 卵の殻の菌に関する衛生対策と最新情報

- 2.1 食品安全機関が推奨する卵の取り扱い方法

- 2.2 洗卵・洗浄技術の現状とその効果

- 2.3 日本の卵の衛生基準と安全性向上の取り組み

- 2.4 サルモネラ菌による発熱や下痢の症状

- 2.5 食中毒が発生した場合の初期対応と注意点

- 2.6 感染拡大を防ぐための家庭での対策方法

- 2.7 スーパーでの卵の安全な選び方

- 2.8 汚れやヒビのある卵の危険性と回避法

- 2.9 卵の包装や賞味期限表示の確認方法

- 2.10 菌の付着状況を調べる検査方法

- 2.11 菌検査による卵殻のリスク評価

- 2.12 検査結果を基にした予防策の導入

- 2.13 施設での卵の衛生管理と汚染予防策

- 2.14 輸送と保存時の温度管理の必要性

- 2.15 消費家庭での卵の取り扱い徹底法

- 2.16 卵の殻に付着した菌のリスクと安全性についてのまとめ

卵の殻に付着した菌のリスクと安全性

卵の殻に付着する菌の種類とその危険性

卵の殻には目に見えない菌が付着している可能性があります。代表的なものはサルモネラ属菌ですが、他にもカンピロバクター、リステリア、緑膿菌なども検出されることがあります。これらの菌は、人の体内に入ると食中毒を引き起こすことがあり、特に免疫力が低い子どもや高齢者にとっては危険です。卵の殻は気孔と呼ばれる小さな穴が無数に空いており、水分や菌が内部に入り込みやすいため、殻に付着した菌が卵黄や卵白に移ることもあります。そのため、調理前の取り扱いや保存方法が重要となります。見た目がきれいでも油断せず、ひび割れや汚れのある卵は避け、衛生的に扱うことが基本です。

サルモネラ菌による食中毒の原因と発生確率

サルモネラ菌は鶏卵の代表的な食中毒原因菌であり、卵殻の表面や内部に存在していることがあります。感染経路は主に「加熱不足」「汚染された卵の生食」「殻に触れた手や器具の二次汚染」です。2021年の調査では、1,870検体中、殻からの検出率は0.3%、内容物からは0.05%でした。この数字は一見低く見えますが、菌の潜伏期間が短く、症状が激しいため注意が必要です。発症すると、発熱・腹痛・下痢などが起こり、重症化すれば脱水症状や入院が必要になることもあります。特に乳幼児や高齢者は重篤化しやすいため、生卵の取り扱いには十分な注意が必要です。

卵殻と食品衛生管理の問題点

卵殻は一見きれいに見えても、見えない菌が付着している場合があります。食品衛生の観点から言えば、卵の殻を過小評価することはリスクにつながります。たとえば、卵を割った際に殻が食品に接触したり、殻に触れた手で他の食材を扱ったりすると、菌が広がる恐れがあります。卵の殻は完全に無菌ではないため、家庭でも業務用でも、慎重な取り扱いが求められます。加えて、冷蔵庫のドアポケットなど温度変化が起きやすい場所に置くと、結露で殻表面の菌が活性化する可能性もあります。適切な保存と取り扱いが、食中毒予防の第一歩です。

卵の洗浄と消毒が必要な理由

流通過程で販売される卵は、通常「GPセンター」と呼ばれる施設で洗浄・殺菌処理されています。この工程には理由があります。まず、鶏の体から直接産まれる卵は糞便や土などと接触し、殻に菌が付着する可能性があるからです。この状態で家庭に届けば、食中毒のリスクが高まります。GPセンターでは次亜塩素酸ナトリウムなどで洗浄し、表面の汚れや菌を落とすことでリスクを軽減しています。ただし、家庭で再び水で洗うと、殻の気孔から水と一緒に菌が内部へ侵入する可能性があるため、再洗浄は避け、汚れが気になる場合は布などでやさしく拭き取るのが基本です。

手洗いと調理器具の衛生管理の重要性

調理時の基本でありながら、軽視されがちなのが「手洗い」と「調理器具の洗浄」です。卵の殻に触れた手やボウル、菜箸などを洗わずに他の食材を扱うと、二次感染が起こる可能性が非常に高くなります。このような交差汚染は、特に生野菜や調理済み食品に菌を移す原因になります。手洗いは石けんと流水で30秒以上、調理器具は使用ごとに洗浄・熱湯消毒を徹底することが望まれます。特にポテトサラダやお弁当など、調理後に常温で保存する食品には最大限の注意が必要です。小さな手間を怠らないことが、家庭での食中毒予防につながります。

料理や加熱調理による安全性の向上

卵は生で食べることも多い食品ですが、サルモネラ菌などのリスクを考慮すれば、加熱処理を行うことが安全性を大幅に高めます。サルモネラ菌は75℃で1分以上の加熱で死滅するため、しっかりと火を通すことが推奨されています。たとえば、卵焼きやゆで卵、親子丼などの料理では、内部まで十分に熱を加えることで、細菌の心配がほとんどなくなります。また、調理後は2時間以内に食べきることが理想です。特に乳幼児や高齢者、妊婦がいる家庭では、生卵の使用は避け、しっかり加熱した調理法を選ぶと安心です。

冷蔵庫での適切な卵の保管方法

卵の保存場所として冷蔵庫は最適ですが、その中でも「保存位置」には注意が必要です。多くの人がドアポケットに入れがちですが、開閉のたびに温度が上下し、結露が起きやすくなります。この結露が原因で卵の殻に付着していた菌が内部に侵入する可能性があります。最適な保存場所は冷蔵庫の棚部分で、パックのまま保存するのが望ましいです。また、保存時は卵の尖ったほうを下に向けると、内部の空気室が上になり卵黄が殻に触れにくくなります。10℃以下を保つことで、菌の増殖を抑えることができるため、購入後は速やかに冷蔵保存しましょう。

生卵やゆで卵の保存期間と賞味期限

生卵は基本的に「生で食べられる期限」として賞味期限が設定されています。これは10℃以下で保存されることを前提にした期限であり、多くはパック後14日程度となっています。ゆで卵は一度加熱されていますが、そのぶん日持ちが短く、冷蔵でも2〜3日以内に食べ切るのが理想です。特に殻をむいたゆで卵は乾燥や菌の付着により傷みやすいため、ラップで包むか密閉容器に入れて保存しましょう。また、ひびが入った卵や、賞味期限が過ぎた卵は必ず加熱調理して使用するようにしましょう。鮮度が落ちると菌の増殖が加速するため、保存期間と使い方の管理が重要です。

卵の汚染を防ぐための衛生管理

卵の取り扱いにおいて、最も基本でありながら重要なのが衛生管理です。仕入れ時点でのチェックはもちろん、保管・調理・提供までの各段階で菌を「つけない・増やさない・やっつける」3原則を守ることが不可欠です。とくに、卵が入っていた段ボールを調理場に持ち込むのはNGです。外部の汚染物質を持ち込むリスクがあるため、すぐに処分しましょう。調理の際は、卵を割ったらすぐに使用し、割り置きは避けるようにします。液卵や割った卵を常温で放置すると菌が急速に増えることがあるため、時間管理も徹底しましょう。

安全に生食するための条件と温度管理

日本では生卵を食べる文化がありますが、それを安全に行うためには条件が整っていることが前提です。まず、賞味期限内であること。そして、10℃以下で適切に冷蔵保存されていることが最低限の条件です。さらに、卵の表面にひびがないこと、新鮮であることも重要です。食べる直前に割って使用し、作り置きや放置は避けましょう。混ぜ合わせた卵(卵液)も常温では菌が繁殖しやすくなりますので、使用する場合は速やかに加熱調理を行います。特に家庭での自家製マヨネーズなどは要注意で、食べる分だけを作り、すぐに使い切るのが安全です。

ゆで卵や焼き卵の加熱時間と注意点

加熱調理によって卵の安全性は高まりますが、その際には適切な加熱時間を守ることが欠かせません。卵黄の中心部まで十分に火が通っていないと、サルモネラ菌などが死滅せず残ってしまうことがあります。たとえば、ゆで卵を作る場合は沸騰後10分以上加熱するのが目安です。卵焼きも中心まで火が通るように、弱火でじっくり焼き上げることが推奨されます。一方で、過加熱による栄養素の損失や、風味の低下も懸念されるため、時間と火力のバランスを見極める必要があります。特に、お弁当など時間をおいて食べる場合は、加熱をしっかり行うことが大切です。

加熱処理でサルモネラ菌を殺菌する方法

サルモネラ菌は熱に弱く、一定の条件下で確実に死滅します。目安としては、75℃以上で1分以上の加熱を行えば、安全に食べられるとされています。この基準は厚生労働省などの公的機関でも明記されており、特に卵料理においては加熱処理が非常に有効な対策となります。親子丼のように半熟の状態で提供される料理でも、短時間であっても高温で火を通すことが必要です。家庭では、食品用の温度計を活用することで、より確実な加熱が可能になります。「中心までしっかり熱を通す」ことが、食中毒リスクを下げる鍵となります。

卵の殻の菌に関する衛生対策と最新情報

食品安全機関が推奨する卵の取り扱い方法

食品安全機関では、卵に関する取り扱いについて具体的なガイドラインを設けています。主な内容は、購入後すぐに冷蔵保存すること、ひび割れのある卵は使用を避けること、割り置きせずすぐに調理することなどです。これらはすべて、サルモネラ菌などのリスクを低減するために設定されています。また、洗卵処理がされていない直売所の卵などは、生食を避け、加熱して食べるよう呼びかけられています。国の定めた賞味期限表示のルールも、家庭での安全な生食を想定したものです。これらの取り組みを正しく理解し、実行することで、安全な食生活が守られます。

洗卵・洗浄技術の現状とその効果

日本では、流通前の卵の多くが「GPセンター」で洗浄・殺菌処理を受けています。この工程では、卵の表面に付着した糞便や異物、サルモネラ菌などを除去することを目的としています。使用されるのは次亜塩素酸ナトリウムなどの殺菌剤で、一定の濃度と温度管理のもとで処理が行われます。こうした処理により、食中毒リスクを大幅に減らすことができています。一方で、過度な洗浄は殻表面の保護層(クチクラ)を傷つけるため、処理には繊細な技術が求められます。最新の自動洗卵機では、時間・圧力・温度すべてが調整され、効率的かつ衛生的な処理が可能になっています。

日本の卵の衛生基準と安全性向上の取り組み

日本の卵は世界的に見ても非常に高い安全基準で管理されています。その背景には、農場・流通・販売すべての段階での厳格な検査と衛生管理体制があります。たとえば、親鶏のサルモネラ感染を防ぐためのワクチン接種や、定期的な検便によるモニタリングが行われています。加えて、食品衛生法による表示基準も厳格で、賞味期限は「生食できる期間」として設定されています。このようなトータルの管理体制により、卵を生で食べても安全な環境が整っているのです。しかし、家庭での取り扱いによってリスクが生じるため、最終的には消費者の衛生意識も鍵になります。

サルモネラ菌による発熱や下痢の症状

サルモネラ菌に感染すると、発症までの潜伏期間は5~72時間と幅があり、主な症状としては腹痛・下痢・発熱・嘔吐が見られます。中でも38℃〜39℃以上の高熱が出ることが多く、脱水症状を伴うこともあります。特に体力のない小児や高齢者は重症化しやすく、入院が必要となるケースもあります。症状が出た場合は速やかに医療機関を受診し、水分補給を心がけることが重要です。抗生物質が必要な場合もあるため、自己判断せず専門の医師の診断を受けましょう。食後数時間で発症することもあるため、原因となる食品を思い出すことが感染経路の特定につながります。

食中毒が発生した場合の初期対応と注意点

万が一食中毒が疑われる症状が現れた場合、まずは水分補給を優先し、脱水を防ぐことが重要です。下痢や嘔吐があると体内の水分が急速に失われるため、スポーツドリンクや経口補水液などを活用すると効果的です。ただし、強い腹痛や高熱がある場合はすぐに医療機関を受診してください。自己判断で市販薬を使用するのは避けましょう。特に、乳幼児や高齢者は症状が重くなるリスクが高いため、早めの対応が必要です。同居する家族への二次感染を防ぐために、トイレや洗面所の消毒も徹底しましょう。また、原因となった食品が特定できれば、再発防止の手がかりになります。

感染拡大を防ぐための家庭での対策方法

家庭内での食中毒拡大を防ぐには、衛生対策の徹底が不可欠です。まず基本となるのは「手洗い」です。調理前、卵を割った後、トイレ使用後など、石けんと流水で30秒以上の手洗いを徹底することで、菌の拡散を防げます。また、まな板や包丁は食材ごとに使い分け、使用後は必ず熱湯やアルコールで消毒することが望まれます。冷蔵庫内での保存時にも、卵を生鮮品から離して保管し、ドリップや水滴の接触を防ぎましょう。使い終えた卵の殻はすぐに処分し、シンクや調理台を清潔に保つことも重要です。家庭の小さな意識の積み重ねが、大きな予防効果を生みます。

スーパーでの卵の安全な選び方

スーパーで卵を購入する際には、単に価格や賞味期限だけでなく、卵の外観と保存状態にも注目することが大切です。まずチェックしたいのが、卵にひび割れがないかどうか。ひびが入っていると、外部の菌が内部に侵入しやすくなるため、食中毒のリスクが高まります。また、パックに汚れがないか、冷蔵ケースの中でしっかり冷やされているかも重要なポイントです。卵は温度変化に弱く、一度温まると内部に菌が入り込みやすくなるため、購入後は速やかに冷蔵庫へ入れましょう。信頼できるブランドや養鶏場の商品を選ぶのも、安全性を高める手段の一つです。

汚れやヒビのある卵の危険性と回避法

卵の殻にひびが入っていると、殻の表面に付着した菌が卵の中に侵入するリスクが格段に高まります。たとえ冷蔵保存していても、ひびがあると内部の鮮度や安全性は保証されません。また、目に見える汚れがついている場合も注意が必要です。水で洗うと逆に殻の気孔から菌が中へ入り込むおそれがあるため、濡らすよりは、キッチンペーパーなどでやさしく拭き取るようにしましょう。購入時点で異常がある卵は選ばず、パックの状態でしっかり確認することが予防につながります。卵は生で食べることもある食品だからこそ、選別の段階から慎重に扱うことが必要です。

卵の包装や賞味期限表示の確認方法

卵のパックには、消費者が安全に取り扱うための大切な情報が表示されています。特に注目すべきは「賞味期限」「保存方法」「生食可能か否か」の表示です。賞味期限は「生で食べても安全な期限」として設定されており、それを過ぎた場合は必ず加熱して食べることが推奨されています。また、保存方法が「要冷蔵(10℃以下)」と記載されている場合は、室温での保存は避けるべきです。表示はパックの外側に書かれていることが多いため、購入前にしっかり確認しましょう。包装自体が破れていたり、卵が動いていたりする場合は避けた方が安心です。

菌の付着状況を調べる検査方法

卵の衛生管理においては、実際にどの程度の菌が付着しているかを確認する検査が重要です。代表的なのが「ふきとり検査」や「培養検査」で、卵殻の表面に綿棒などをこすりつけ、特定の培地で菌を培養することで汚染状況を調べます。また、PCR検査を用いてサルモネラ菌の遺伝子を特定する方法もあり、より精度の高い判定が可能です。こうした検査は、養鶏場や食品検査機関で定期的に実施されており、安全な卵の供給に役立っています。家庭では行えませんが、表示や検査済み証明をチェックすることで安全性を間接的に確認できます。

菌検査による卵殻のリスク評価

卵のリスク評価は、実際の菌検査を通じて行われます。特に重要なのは「on egg」と「in egg」の両方をチェックすることです。前者は殻の外側、後者は内容物の汚染を示し、それぞれ異なる感染経路を表しています。全国調査では、殻からのサルモネラ菌検出率が0.3%、内容物からは0.05%という結果が出ています。これにより、表面の衛生管理が非常に重要であることが明らかになりました。リスク評価の結果は、食品衛生基準の見直しや流通対策に活かされています。業界全体での共有により、卵の安全性が年々向上しています。

検査結果を基にした予防策の導入

検査結果をもとに、食品業界では様々な予防策が導入されています。たとえば、サルモネラ菌の検出があったロットは出荷停止となり、その後の洗浄強化や温度管理体制の見直しが行われることが一般的です。また、検査結果は農場ごとに管理され、再発防止に役立てられています。食品加工工場や飲食店では、定期的なふきとり検査を実施することで、衛生レベルの「見える化」が進んでいます。これにより、万が一の事態にも早期対応が可能になり、消費者の安全が守られているのです。検査データの蓄積は、業界全体の衛生レベル向上にもつながっています。

施設での卵の衛生管理と汚染予防策

卵を取り扱う施設では、汚染を防ぐために多段階の衛生管理が行われています。たとえば、卵を扱う作業場と他の作業場を分けるゾーニングや、専用の手袋や器具を用意することが基本です。卵の殻には菌がある前提で動くことで、施設全体の衛生水準が維持されています。さらに、温度管理、湿度管理、作業員の健康チェックなども汚染対策の一環として欠かせません。日々の清掃だけでなく、定期的な棚卸しや記録の確認も実施され、問題発生時の追跡が可能となっています。こうした体制が整っていることで、消費者に安全な卵を届けることができるのです。

輸送と保存時の温度管理の必要性

卵の安全を保つうえで、輸送と保存の「温度管理」は極めて重要です。サルモネラ菌は10℃以下では増殖しにくいため、生産から店頭まで一貫して低温を維持することが基本とされています。輸送車や倉庫では冷蔵設備が使われ、途中での温度上昇がないように管理されています。また、店舗でも冷蔵ケースの温度チェックが日常的に行われています。家庭に持ち帰った後も、速やかに冷蔵庫に入れることが大切です。温度が上がると卵内部に菌が侵入しやすくなるため、常に「冷やす」を意識しましょう。

消費家庭での卵の取り扱い徹底法

家庭での取り扱いが最後の防衛ラインです。購入後はすぐに冷蔵庫へ、保存時は10℃以下を維持し、尖った方を下にして保管しましょう。ひび割れた卵は生食を避け、加熱して使うのが安全です。また、卵を割った後の殻は速やかに処分し、手や調理器具はしっかり洗浄・消毒します。冷蔵庫の整理も定期的に行い、賞味期限切れの卵が残らないようにしましょう。割った卵はその場で使い切るのが基本で、保存は避けてください。小さな行動が大きな事故を防ぐことにつながります。

卵の殻に付着した菌のリスクと安全性についてのまとめ

- 卵の殻にはサルモネラ菌やカンピロバクターなど複数の菌が付着している可能性がある

- 殻の気孔から菌が内部に入り込む危険があるため注意が必要

- 見た目がきれいな卵でも無菌とは限らない

- 殻にひびがある卵は菌の侵入リスクが高く、加熱調理が推奨される

- 卵を割った後は必ず手を洗い、器具を消毒する必要がある

- 調理中の卵の殻接触が交差汚染の原因になる

- 生卵を安全に食べるには賞味期限内・冷蔵保存・直前に割るの3条件が重要

- 再洗浄は逆効果となり、殻の菌を内部に取り込むリスクがある

- ゆで卵や卵焼きは75℃以上で1分以上の加熱が望ましい

- GPセンターでの洗卵処理により流通前に菌を減らす工夫がされている

- 卵の保存は冷蔵庫の棚部分が理想であり、ドアポケットは温度変化に弱い

- 卵の賞味期限は「生食できる期間」であり、期限後は加熱が必要

- 食品衛生機関は卵の取り扱い方法についてガイドラインを設けている

- スーパーではひび割れや汚れのない卵を選ぶことが基本

- 卵の検査では殻と中身それぞれの汚染リスクを評価している

コメント