魚を水槽で飼っているんだけど水の中にゼリーみたいな卵が沸いているんだ。魚の卵と思えないんだけどなんだろう

それはスネールの可能性がありますね。

スネール?それは一体なんだ。。放置してても大丈夫なの?

大丈夫かどうかはこの記事を読んだら解決しますよ!

見慣れないゼリー状の塊を発見し、「これは虫の卵なのでは?」と気になったことはありませんか。特に水槽や湿った場所で見つかる透明な物質には、虫や巻貝の卵が含まれていることがあります。この記事では、ゼリーのような卵を生む虫の種類や、卵がゼラチン状になる理由、水槽内で見られるゼリー状の藻との違いについて詳しく解説いたします。

ユスリカの卵画像や産卵場所、クヌギカメムシの冬越し卵、ゴマのような卵を産む虫、さらにはスネールやサカマキガイなどの巻貝の卵についても取り上げています。また、卵の中から虫が出てくるメカニズムや、水槽で発見された際の対処法についてもわかりやすくまとめました。

ゼリー状の卵が気になる方にとって、正体の特定や早めの対処に役立つ情報を網羅しています。

- ゼリー状の卵を産む虫や生物の種類がわかる

- 卵がゼリー状になる理由が理解できる

- 水槽や自然環境での見分け方がわかる

- 発見時の対処法や予防策を知ることができる

目次

ゼリー状の卵を産む虫の正体とは?

ゼリーのような卵を産む虫は何?

ゼリーのような卵を産む虫には、ユスリカやクヌギカメムシ、トビケラ、巻貝(スネール類)などがいます。これらの虫や生物は、卵を保護する目的でゼリー状の物質に包んで産卵します。乾燥や外敵から卵を守るために、粘性のある物質が必要なのです。

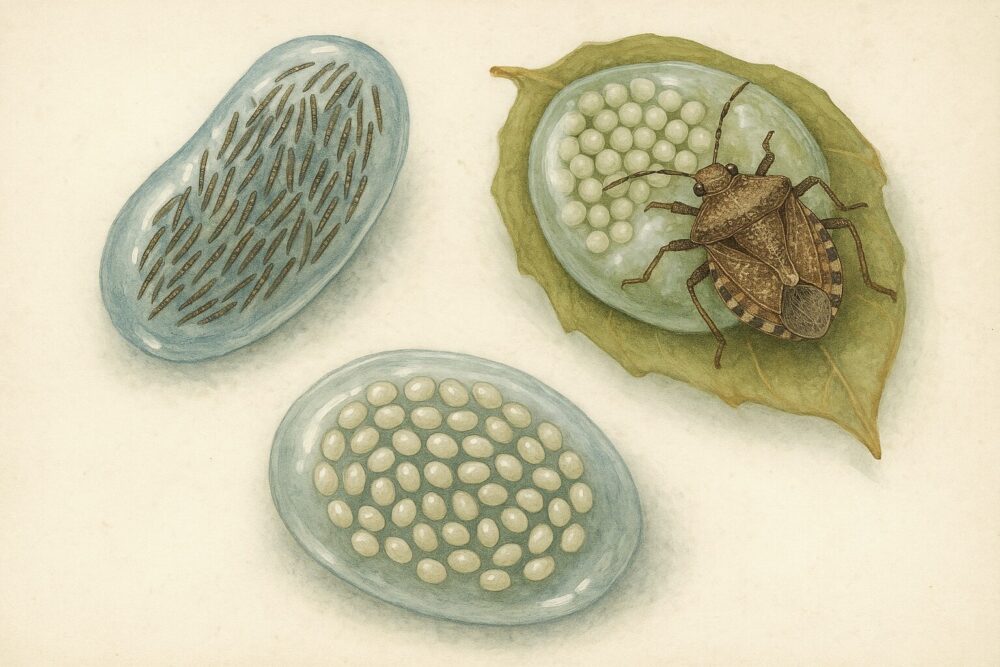

例えばクヌギカメムシは、秋の終わりに交尾を行い、ゼリー状の物質に包まれた卵を葉に産みつけます。そのまま冬を越し、翌春にふ化します。ユスリカは水辺に透明なゲル状の塊を作り、そこに卵を並べるように産みます。どちらもゼリーによって外敵や環境の変化から卵を守るという共通点があります。

ゼリー状の卵は見た目にインパクトがありますが、実は進化的に非常に合理的な形態です。もし見かけた場合は、すぐに触ったり捨てたりせず、まずは観察して種類を見極めるとよいでしょう。

ゼリーやゼラチンみたいな状態の理由は?

ゼリー状やゼラチンのような見た目の理由は、卵を外敵や乾燥から守るための自然な保護構造にあります。虫や水棲生物の中には、外にむき出しで卵を産む種類も多いため、守る手段としてゼリー質の物質で覆うようになりました。

また、ゼリー状の構造は水分を保持しやすく、特に乾燥しやすい陸上や水の流れがある環境では卵が流されたり傷んだりしにくくなるという利点があります。例えば、ユスリカの卵は寒天のような物質に守られており、トビケラの卵もゼリーに包まれて産みつけられます。

このようなゼリーは親虫の体内で分泌され、卵と一緒に排出されるため、人工的な加工物とは異なります。ただ、似たような見た目をした藻や水カビと間違われることもあるため、見分けには注意が必要です。

ゴマみたいな卵の虫は何?

ゴマのように小さくて白っぽい卵を産む虫としては、コバエやショウジョウバエのような小型の昆虫が代表的です。これらは家庭の生ゴミや観葉植物の土の中など、湿った有機物のある場所に卵を産みます。

卵は白ゴマに似た楕円形や紡錘形をしており、非常に小さいため肉眼では見逃されがちです。台所の排水口や生ごみ置き場、観葉植物の鉢土の中に産みつけられることが多いため、発生源を特定しにくいという問題があります。

一度発生すると数日で孵化し、爆発的に繁殖してしまう恐れがあるため、早期発見と除去が重要です。卵を見つけたらすぐに掃除し、発生源となるゴミや湿った場所の管理を見直しましょう。

卵の中から虫が出てくるのはなぜ?

卵の中から虫が出てくるのは、それが虫の「成長段階」だからです。昆虫や寄生虫の多くは、まず卵という形で命をスタートさせ、ふ化して幼虫や成虫へと変化していきます。

ただし、鶏卵の中など、本来虫がいないはずの場所から虫が出てくるケースもあります。その場合、卵管や腸を通じて寄生虫が入り込んでしまう「迷入」という現象が原因です。回虫などが腸から逆流し、産卵過程で入り込んでしまうことがあります。

食用卵の中に虫が見つかった場合は、その卵は食べずに破棄しましょう。発生頻度は稀ですが、保存状態や鶏の健康状態が関係していることもあります。

クヌギカメムの卵の特徴と冬越し

クヌギカメムシは、カシワやクヌギの葉から樹液を吸って生活する昆虫で、秋になるとゼリーに包まれた卵を産みます。この卵は他の虫と異なり「越冬のための仕組み」を持っているのが特徴です。

具体的には、交尾を終えた雌が葉の表面などにゼリー状の保護物質をまとわせて卵を産み付け、寒さや乾燥から守ります。このゼリーには湿度保持や病原菌の侵入を防ぐ役割があり、春まで卵を安全に保つ効果があります。

見た目はぷるぷるした寒天のような質感で、慣れていないと食品のように錯覚してしまうこともあるほどです。ただし、ふ化前の卵は非常にデリケートであるため、見つけても触らず、そっとしておくのがベストです。

ユスリカの卵:外観の特徴

ユスリカの卵は、水辺に寒天状の塊として産みつけられるのが大きな特徴です。見た目は透明から白っぽいゼリーで、その中に細長い粒状の卵がびっしりと並んでいます。

春から秋にかけて活動が盛んになり、主に水たまりや側溝、川辺などの湿った場所に産みつけられます。この卵塊は、しばしば藻やカビと見間違えられることもあるため、観察時には注意が必要です。

ユスリカ自体は蚊に似た見た目をしていますが、吸血性はなく、成虫は1週間ほどで寿命を迎えます。しかし大量発生すると不快害虫として問題になるため、卵の段階で発見できれば早期対処につながります。

ゼリー状の卵を産む虫の対処法

ユスリカはどこに卵を産む?

ユスリカは、主に水辺や湿った場所にゼリー状の卵塊を産みつけることで知られています。これには側溝、田んぼ、池の縁、水槽の水面などが含まれます。卵は寒天のような透明の塊の中に並んでおり、通常は水面や水草に接する場所に付着します。

産卵は群れ飛ぶオスと交尾したメスによって行われ、気温の高い時期ほど活動が活発になります。湿度が高く、静かな水域が好まれるため、住宅街でも放置された水たまりや雨水が溜まった容器は格好の産卵場所となります。

衛生面での問題もあり、大量発生した場合は屋内に侵入することもあるため注意が必要です。卵塊を見つけたら、早めに除去し、水たまりをなくすことが有効な対策になります。

水槽に生えるゼリー状の藻と卵の違い

ゼリー状のものが水槽に現れた場合、それが藻なのか虫の卵なのか見分けがつきにくいことがあります。ゼリー状の藻は、通常「粘菌」や「シアノバクテリア」の一種で、栄養過多や水質の悪化により増殖します。色は緑、茶色、時には白っぽいものもあり、表面にぬるぬるした感触があるのが特徴です。

一方、虫や巻貝の卵はゼリー状の塊の中に小さな粒が整列しているのが見分けるポイントです。透明度が高く、1つの塊に複数の白い点が見える場合は、卵の可能性が高いと言えます。特に水草やガラス面に付着している場合は注意が必要です。

見た目だけで判断するのが難しい場合は、水質をチェックし、変化が見られる箇所を観察することで判別しやすくなります。

水槽の透明なゼリー状の塊の正体

水槽内に現れる透明なゼリー状の塊の正体は、多くの場合、スネール(巻貝)の卵です。この卵は、サカマキガイやモノアラガイなどの淡水巻貝が産んだもので、水草や水槽の壁、流木などに付着していることが一般的です。

塊の中には白っぽい粒状の卵が並んでいて、数日〜1週間ほどでふ化します。水槽に一匹でも巻貝がいれば、あっという間に卵を産み、繁殖していく可能性があります。その結果、見た目が悪くなるだけでなく、水質の悪化や水草の食害などにつながるおそれもあるのです。

見つけた場合は速やかに除去し、親貝の発生源も確認することが重要です。定期的な掃除や、新たな水草の導入前の消毒も効果的です。

水槽で発見された場合の注意点

水槽内でゼリー状の塊を見つけた場合、そのままにしておくと害虫の大量発生や水質の悪化につながる可能性があります。特にスネールの卵やユスリカ類の卵であれば、短期間で増殖し、メダカなどの飼育生体に影響を及ぼすケースもあります。

そのため、まずは見た目をよく観察し、卵の特徴があるかどうかを確認します。卵であれば、すぐにピンセットなどで取り除くことが推奨されます。ただし、藻や水質の変化が原因である可能性もあるため、同時に水換えやフィルターの点検を行うとよいでしょう。

注意点として、除去しても親貝や虫が残っていれば再び卵が産まれるため、原因を突き止めることが大切です。水槽内の生態系に悪影響を及ぼさないよう、慎重な管理が求められます。

スネールの卵はゼリー状?駆除方法は?

はい、スネールの卵は明らかにゼリー状です。半透明の塊の中に小さな白い点が並んでおり、それぞれが1つの卵になっています。これらは水草やガラス面などに付着しており、見つけにくいことが難点です。

駆除には、まず手作業による物理的な除去が基本です。ピンセットやヘラを使って丁寧に取り除きましょう。また、親貝を特定して取り出すことも必要です。放置すると、数週間で数十匹以上にまで増えることもあります。

さらに、スネールが入り込まないようにするためには、水草や流木を水槽に入れる前に「塩水浴」や「薬浴」を行うことが効果的です。水槽用のスネール駆除薬も市販されていますが、生体や水草への影響もあるため、慎重な使用が求められます。

サカマキガイ:卵の見つけ方と予防法

サカマキガイの卵は、透明なゼリー状の塊に包まれており、見た目は非常に分かりにくいですが、ガラス面や水草の葉の裏などに付いています。卵の中には1ミリ以下の白い粒が複数入っており、光の加減で反射することもあるため、注意深く観察する必要があります。

卵の発見が遅れるとふ化し、水槽内で一気に個体数が増加します。サカマキガイは繁殖力が非常に高く、一度発生すると完全な駆除は困難になります。

予防法としては、新しく導入する水草を事前に消毒する、過剰な餌やりを控える、水槽の清掃を定期的に行うことが基本です。また、スネールトラップなどを使って捕獲する方法もありますが、根本的には持ち込まないことが最も有効です。

ゼリー状の卵を産む虫に関するまとめ

- ゼリー状の卵を産む虫にはユスリカ、クヌギカメムシ、トビケラなどがいる

- 巻貝(スネール類)もゼリー状の卵を水槽内に産むことがある

- ゼリー状の物質は乾燥や外敵から卵を守るために分泌される

- クヌギカメムシは秋にゼリーで覆われた卵を産み、冬越しする

- ユスリカの卵は寒天状の塊として水辺に産みつけられる

- ゴマのような卵を産む虫にはコバエやショウジョウバエが多い

- 卵の中から虫が出てくるのは虫の成長段階として自然なこと

- 食用卵に虫が入る場合は寄生虫の迷入が原因とされる

- ゼリー状の藻と卵は見た目が似ているが、中の粒で判別できる

- 水槽の壁や水草に透明なゼリー状の塊が付着していたら卵の可能性が高い

- スネールの卵は半透明で白い粒が並び、爆発的に増殖する

- サカマキガイの卵は水草やガラス面に小さく目立たず付着する

- ユスリカは住宅地の側溝や雨水たまりなどに卵を産むことがある

- ゼリー状の卵を見つけたらすぐに除去し、親虫の対処も必要

- 見た目だけでは判別が難しいため観察と環境確認が重要

コメント