渋滞中に見かける「車間を大きく空けて走行する車」が気になったことはありませんか。これらは渋滞吸収車と呼ばれ、渋滞の緩和を目的とした独特の運転を行っています。しかし、車間距離を空けすぎると割り込みが増えたり、イライラを感じるドライバーもいるため、「迷惑」と見られることも少なくありません。この運転方法には本当に効果があるのか、また渋滞時に適切な車間距離とはどのくらいなのか、この記事では詳しく解説します。渋滞吸収車のメリットとデメリット、そして一般道での有効性や低速運転が渋滞に与える影響についても取り上げ、渋滞時のスムーズな運転のコツをお伝えします。

- 渋滞吸収車の基本的な仕組みと目的について理解できる

- 渋滞吸収車の効果とその限界について知ることができる

- 渋滞吸収車が迷惑と感じられる理由とその対処法を学べる

- 適切な車間距離と交通の流れを保つ重要性を理解できる

目次

渋滞吸収車は迷惑?効果と問題点

渋滞吸収車とは何?

渋滞吸収車とは、道路上で発生する渋滞を軽減するために、一定の車間距離を保ちながら速度をコントロールして走行する車両のことです。この運転方法により、前方車両のブレーキによる減速が後続車に伝わりにくくなり、渋滞の伝播を抑える効果があります。特に、高速道路や渋滞が頻発するエリアで活用されることが多いです。この車間を意識的に空けた走行は、ドライバーの冷静な判断力と前方の状況を読む予測力が求められるテクニックでもあります。

渋滞吸収走行の効果

渋滞吸収走行の効果は、渋滞が発生する要因を抑える点にあります。具体的には、前方車両の急な減速や停止が後続車両に伝わる際、車間距離が十分に確保されていれば、ブレーキを踏まずに速度調整が可能になります。その結果、後続車の停止時間を短縮し、渋滞が広がるのを防ぐことができます。また、この運転方法は燃費向上やドライバーの疲労軽減にもつながるため、安全性と効率性を兼ね備えた手法として注目されています。

渋滞時は車間を開けるべき?

渋滞時には適切な車間距離を保つことが重要です。車間を空けることで、前方車両の急な減速や停止に対応しやすくなり、追突事故を防ぐ効果があります。また、車間が広がることで、無理な車線変更による混乱を避けられる点もメリットです。ただし、車間を開けすぎると後続車の不満や割り込みの増加を招く場合があるため、周囲の流れに応じた適切な距離感を意識することが大切です。

車間距離をあけすぎると渋滞の原因になる?

車間距離を極端に空けすぎると、後続車両の流れを妨げることがあります。このような状況では、他の車両が割り込む頻度が増え、全体の交通効率が低下する場合があります。しかし、適切な車間距離を維持することで、急なブレーキや無駄な加速を減らし、全体的な流れを改善できます。そのため、適度な車間距離を保ちながら走行することが理想的です。

割り込みへの影響

割り込みは渋滞時に頻発する問題ですが、車間距離を適切に管理することで、割り込みの影響を最小限に抑えることができます。割り込み車両が出ると、後続車は速度を落とさざるを得なくなり、結果として渋滞が拡大するリスクがあります。このため、無理な割り込みを防ぐには、周囲の車両の動きを予測しながら車間距離を保つことが有効です。また、譲り合いの精神を持つことでスムーズな交通が実現します。

一般道では効果あるのか?

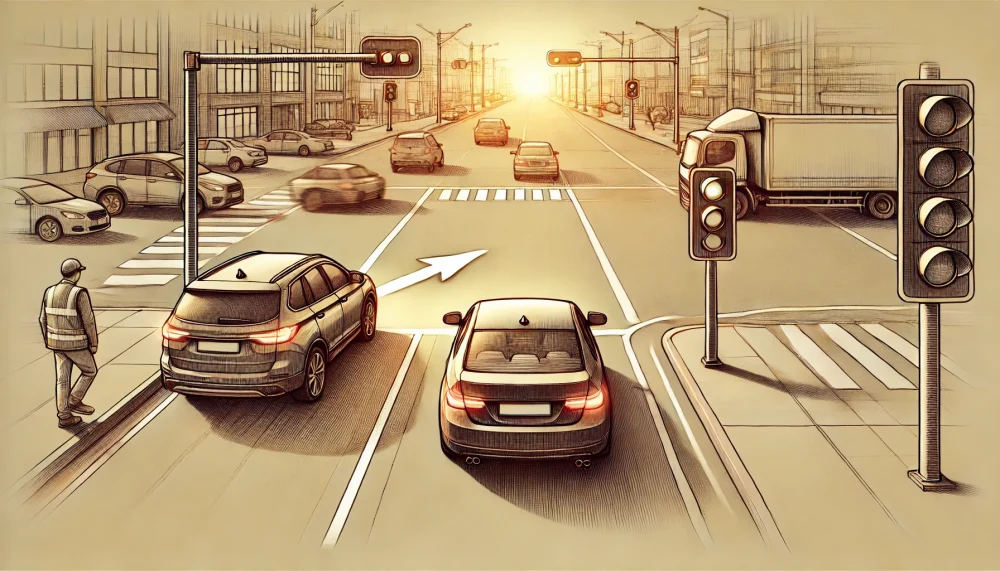

渋滞吸収走行は、一般道でも一定の効果があります。信号の多い区間や交差点の多いエリアでは、車間距離を確保することで、停止から発進へのスムーズな移行が可能になります。ただし、一般道では自転車や歩行者、合流車両などの不確定要素が多いため、高速道路ほどの効果は期待できません。そのため、状況に応じて適切な運転を心がける必要があります。

渋滞吸収車が迷惑に感じる理由と対策

渋滞時にノロノロ運転は危険

渋滞時のノロノロ運転は、後続車との速度差を生み出し、追突事故のリスクを高める場合があります。特に、不意な速度変化や急停止は、後方のドライバーにとって予測が難しく、結果として多重事故を引き起こす可能性があります。一方で、一定速度を維持した運転を心がけることで、こうしたリスクを軽減できます。

車間距離の空けすぎで発生するイライラ

車間距離を空けすぎると、後続車のドライバーにストレスを与える場合があります。特に、渋滞時には「先に進みたい」という心理が強く働くため、空いているスペースを不適切に割り込まれることもあります。このような状況を避けるには、適度な車間距離を保ちつつ、周囲の流れに合わせた速度調整が必要です。

空けすぎると割り込みされる問題の解決策

割り込みを減らすには、車間距離を適切に保ちながら、車線変更を意識的に予防する運転が効果的です。例えば、適度な距離を保ちながら、速度を一定に保つことで、割り込みの隙を作りにくくすることができます。また、合流ポイントでは譲り合いを意識することで、交通全体のスムーズさを保てます。

低速車の渋滞との関連

低速車は渋滞の原因となることが多いですが、すべての低速走行が悪いわけではありません。例えば、速度が遅い場合でも、車間距離を適切に保ち、急なブレーキを避ければ渋滞を引き起こす可能性は低くなります。重要なのは、周囲の流れを乱さず、安全を重視した走行を心がけることです。

なんjで話題になる理由

渋滞吸収車が「なんj」で話題になる背景には、そのユニークな運転スタイルと賛否が分かれる意見があります。一部では「迷惑」と見られる一方で、渋滞を軽減する科学的な効果が評価されています。こうした対立が議論を活性化させ、注目を集める要因となっています。

車間距離を空けて安全性を確保

車間距離を空けることは、追突事故を防ぐための基本的な手段です。特に、渋滞時や悪天候時には、前方車両の急な停止に対応するための十分なスペースを確保することが求められます。また、この距離を保つことで、余裕のある運転が可能になり、結果的に交通の流れを改善する効果も期待できます。

渋滞時のスムーズな運転をするためのコツ

渋滞時には、一定速度を維持し、急な加減速を避けることが重要です。また、車線変更を最小限に抑え、無駄な動きを減らすことも効果的です。さらに、周囲の状況を冷静に判断し、譲り合いの精神を持つことで、全体の流れがスムーズになります。

渋滞吸収車の効果と問題点に関するまとめ

- 渋滞吸収車は渋滞を軽減する運転方法を実践する車両のこと

- 一定の車間距離を保つことで渋滞の伝播を防ぐ効果がある

- 車間距離を適切に取ることで急な停止や減速の影響を抑えられる

- 渋滞吸収走行は燃費向上や疲労軽減にもつながる

- 車間距離を空けすぎると割り込みが増えるリスクがある

- 割り込みは交通流を乱し渋滞を悪化させる要因となる

- 一般道では自転車や歩行者の影響で効果が限定的となる

- 渋滞時にノロノロ運転をすると後続車にストレスを与える

- 適切な車間距離は追突事故を防ぐ基本的な安全策である

- 低速車の運転は渋滞を引き起こす可能性があるが条件次第で防げる

- 渋滞吸収車は「なんj」などで議論の対象になるほど注目されている

- 車間距離を一定に保つことがスムーズな交通の鍵となる

- 渋滞吸収車の効果は複数台で行うことで最大化される

- 割り込みを減らすには速度を一定に保ち車線変更を予防する

- 渋滞緩和のためには全体の流れに合わせた運転が必要である

コメント